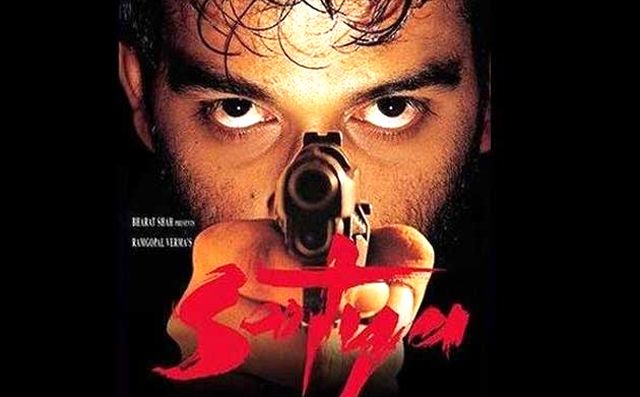

■Satya (監督:ラム・ゴパル・ヴァルマ 1998年インド映画)

1998年公開のインド映画『Satya』は、裏社会に足を踏み入れた一人の若者が辿る暗く遣る瀬無い運命を描いた犯罪ドラマである。タイトル『Satya』は「真実」という意味となる。そのタイトルは何を意味するのだろうか。

《物語》南インドから大都会ムンバイに出稼ぎにやってきた青年サッティア(J・D・チャクラワルティー)は、喧嘩に巻き込まれて相手を傷付け投獄されてしまう。彼は獄中でヤクザ者の男ビクー(マノージ・バージパイ)に見込まれ、組に引き入れられることになる。殺しも厭わぬサッティアは仲間に一目置かれるようになり、次第にその頭角を顕わしてゆく。一方、スラム街に住むサッティアの隣の部屋には、ヴィディア(ウルミラ・マートンドカル)という名の美しい女性とその家族が住んでいた。サッティアとヴィディアは惹かれあうようになるが、サッティアは自分の素性を明かせず苦しんでいた。その頃マフィア同士の抗争が激化し、警察も熾烈な捜査を展開し始めていた。

映画『Satya』の魅力はノワールとも呼ぶべき暗くシリアスな展開と、その渦中で運命に翻弄されてゆく主人公サッティアの、心切ない詩情に溢れた描かれ方だろう。サッティア演じるチャクラワルティーは浅黒い肌にぼさぼさの髪と伸びた髭といういかにも南インドから出てきた農夫(あるいは漁師)といった風情で、そのスター性のないルックスが物語にリアリティを加味している。劇中のサッティアは常に寡黙であり無表情だ。冒頭から田舎者扱いされカツアゲのカモにされようとしても、彼は断固抵抗し逆に相手を叩きのめしてしまう。彼が最初に命じられた殺しをいとも無感動に行ってしまうのは、相手が田舎から出てきたばかりの彼を愚弄し嘲笑したヤクザ者だったからだ。

サッティアは身寄りのない男なのだという。きっと彼の過去には貧困と労苦ばかりがあり、その過酷な生の中で虚無感だけが育まれてきたのだろう。そしてぎりぎりの生をただ生き延びる事が第一にある彼にとって、それを阻む者を消し去るのは食卓の皿の上を這うゴキブリを叩き潰す程度の事なのだろう。しかし、それは寂しく悲哀に満ちた生でもある。彼の暗い目つきからはその孤独さがひしひしと伝わってくるのだ。この物語が単なるマフィア同士の血生臭い抗争を描くだけのものに終わっていないのは、なにより彼のこの孤独な魂の在り様が画面から滲み出してくるからに他ならない。これによりこの物語は、まるでかつてのアメリカンニューシネマを見せられているかのような詩情に溢れたものとなっているのだ。

彼をとりまくマフィアの描かれ方も独特だ。彼らはクールで残虐な殺し屋というよりも賑やかで野暮ったいチンピラ連中として描かれる。ひょっとしたら彼らもまたサッティヤと同じく地方から都会に出てきた食いつめ者の成れの果てなのかもしれない。そんな彼らが裏稼業の合間に長々と無駄話を繰り広げる様はどこかタランティーノ映画を思わせるものさえある。しかしその抗争の様は熾烈であり、また彼らを追い詰めてゆく警察側は徹底的に冷徹な存在として描かれる。そんな中、暗黒の中の一筋の光明のように灯るサッティアのささやかな愛の行方がどこまでも心切ない。こうして物語はどこまでも破滅の予感を孕みながら終局へと疾走するのだ。映画『Satya』はインドにおける犯罪映画のひとつのスタンダードとして記憶されるべき傑作であろう。

https://www.youtube.com/watch?v=CJlrrBZAatM:MOVIE:W620

(※ファン・メイドの予告編)