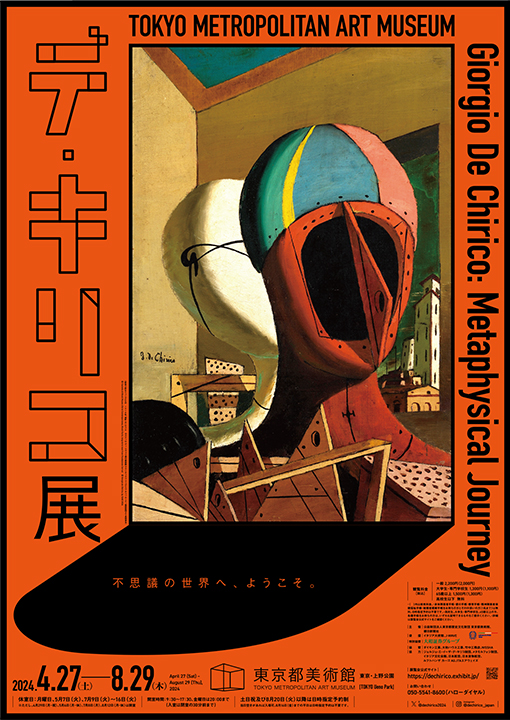

この間のお休みに上野の東京都美術館で開催されている『デ・キリコ展』を観に行きました。

ジョルジョ・デ・キリコ、大好きな画家なんですよ。1888年、イタリア人父母の元でギリシャで生まれたキリコは、エルンストやマグリット、ダリらと並ぶいわゆるシュルレアリズム絵画の画家ということができるでしょう。最初に出会ったキリコの絵は『通りの神秘と憂鬱』(1941)という作品でした。

中学生ごろ、美術の教科書で見たのでしょう。夏の昼下がりを思わせる強烈な日差しと影とのコントラスト、ほとんど黒に近い青空、遠くまで続く長い長い建物、土埃の匂いがしそうな黄色い通り、その中を自転車の車輪を回して遊ぶ少女のシルエットと、建物の影に建つ誰とも知れぬ者の長い影。パースも消失点も正確ではなく、不安定で、どこか夢の中のような、孤独と郷愁と永遠がない交ぜになった光景。10代半ばでしたが、この作品には強い衝撃を受けました。もう徹底的に好きになってしまいましたね。シュルレアリズム絵画に傾倒する切っ掛けとなった作品の一つでもありました。

そんなキリコの作品を一堂に会した美術展が開催されると知り、随分と楽しみにしていたんですが、それがこの『デ・キリコ展』というわけです。

【開催概要】20世紀を代表する巨匠の一人、ジョルジョ・デ・キリコ(1888-1978)。彼が1910年頃から描き始めた「形而上絵画」(幻想的な風景や静物によって非日常的な世界を表現する絵画)は、数多くの芸術家や国際的な芸術運動に大きな影響を与えました。 本展では、デ・キリコのおよそ70年にわたる画業を「イタリア広場」「形而上的室内」「マヌカン」などのテーマに分け、初期から晩年までの作品を余すところなく紹介。デ・キリコが描いた世界をたどる、日本では10年ぶりの大規模な個展となります。

とはいえ、キリコは『通りの神秘と憂鬱』のような「形而上絵画」と呼ばれる作品ばかり描いていたわけではありません。その長い創作期間の中でキリコの興味の中心となるテーマは様々に変わってゆき、特に後期に描かれる「新形而上絵画」と呼ばれる作品群は、既に画集で目にしていましたが、実のところ「?」と感じてしまうものばかりでした。今回の展覧会ではこれら「新形而上絵画」とキッチリ対面し、実際どうなのか?と決着を付けたいという意気込みもあったんですね。

という訳で展示作品をざっくりと紹介。

まずは自画像。キリコは自画像作品を数多く描いており、きっと強烈なエゴを持った人なんだろうなあ、とずっと思っていました。ただまあ、キリコに限らず画家というものはそもそも強烈なエゴを持っているものなのでしょう。また、自画像というのは最も手っ取り早い絵の練習用モチーフでもあるのだそうです。

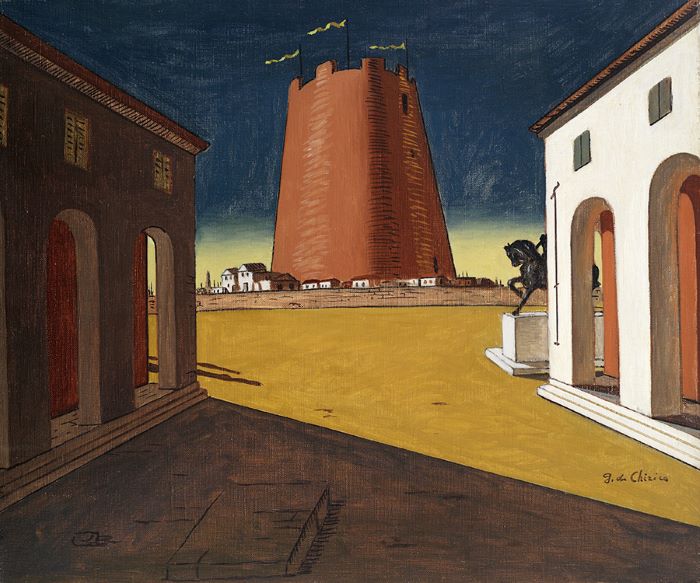

『通りの神秘と憂鬱』を思わせる「形而上絵画」の作品の一つ、いわゆる「イタリア広場」シリーズ。やっぱりいいですね、このモチーフたまらなく好きですね。物憂い午後が永遠に続くかのように感じさせます。

「イタリア広場」シリーズと並んでキリコの「形而上絵画」のモチーフの一つとなっているのがこの「マヌカン」シリーズです。表情のない風船のような頭部をした人物像を描いたものがこれに当たります。謎めいているのと同時に、この作品もまた時が止まってしまったかのような「永遠」の情景を感じさせます。

その「マヌカン」シリーズの中で繰り返し描かれてきたのがこの『ヘクトルとアンドロマケ』です。ホメロスの『イリアス』において描かれた戦地に赴くトロイ王子ヘクトルと妻アンドロマケの別れの場面を作品にしたものですが、キリコの手になるとこれが「永遠の抱擁」であるのと同時に「永遠の別れの哀しみ」を描いたものにも見えてしまうんですよ。

『ヘクトルとアンドロマケ』は同様な構図で細部の異なる沢山のバリエーションが描かれており、今回の美術展でも全身像が描かれたもう一つの《ヘクトルとアンドロマケ》が展示されています。

「形而上絵画」のあとキリコは古典絵画へと回帰した作品を描いてゆきます。古典に戻ることで一度自分の中のモチーフをリセットし、新たな目で自らの作品の進む先を見出そうとしていたのでしょう。この『風景の中で水浴する女たちと赤い布』もその一作ですが、よく眺めると奇妙に歪んだパースの中にキリコらしさを感じるんですよね。

キリコは彫像作品も多く手掛けていたことを今回の美術展で初めて知りました。多くはこの『吟遊詩人』のような「マヌカン」シリーズをモチーフとしたものですが、彫像になって初めてキリコの見ていたものが垣間見えたように思えました。ちょっとこれ欲しいな。

そして老年期、キリコは「新形而上絵画」を描き始めます。これまでのマヌカンやギリシャ神話的なモチーフを採用しながらも、イラストやコミックのような軽く・薄い表現方法をあえて使っているんですね。この『燃えつきた太陽のある形而上的室内』のような、月と太陽のモチーフも繰り返し描かれるようになります。ただやはり、深淵さを感じさせる初期作品と比べると「これ何?」と感じちゃうんですよね。

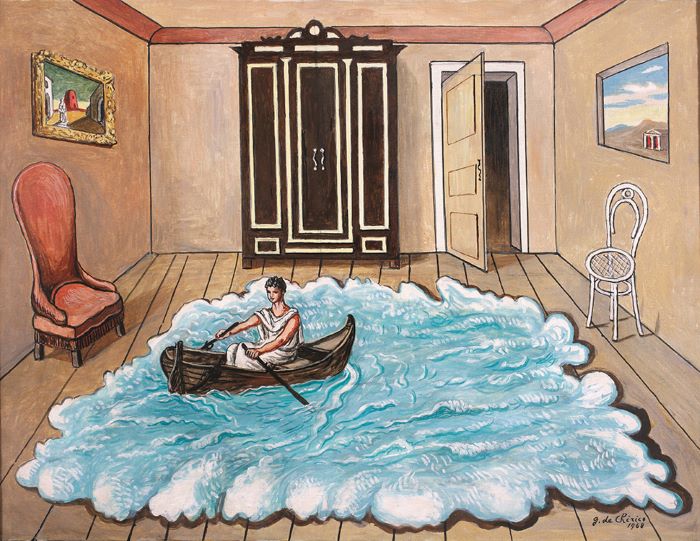

「新形而上絵画」の一作であるこの『オデュッセウスの帰還』にしても、過去のモチーフを繰り返しながら、「でもなぜ部屋の中に水があるの?」という変な謎があるんですよね。「部屋の中」というのもキリコのモチーフの一つなのですが、思うに、これはアトリエのことであり、その中で絵が生み出されているのだぞ、ということなのかな?などと思いました。

こうして見てゆくと、後期作品となる「新形而上絵画」からは、キリコが楽しそうに描いていることがとても伝わってくるんですよ。毎回同じモチーフを持ち出しそれをこねくり回して同じような別の絵を描く、それはそれで「(絵を描くという)行為としての楽しさ」があったのではないかと。あとキリコには「なんぼでも量産して儲けてやるわい」という商売人としての画家の部分も当然あったのではないでしょうか。そしてこの「セルフコピー」の態度が、この時期のアンディ・ウォーホルに注目された、ということを今回初めて知りました。つまり「新形而上絵画」はキリコにとってのポップアートであった、という部分がとても面白く感じたんですね。