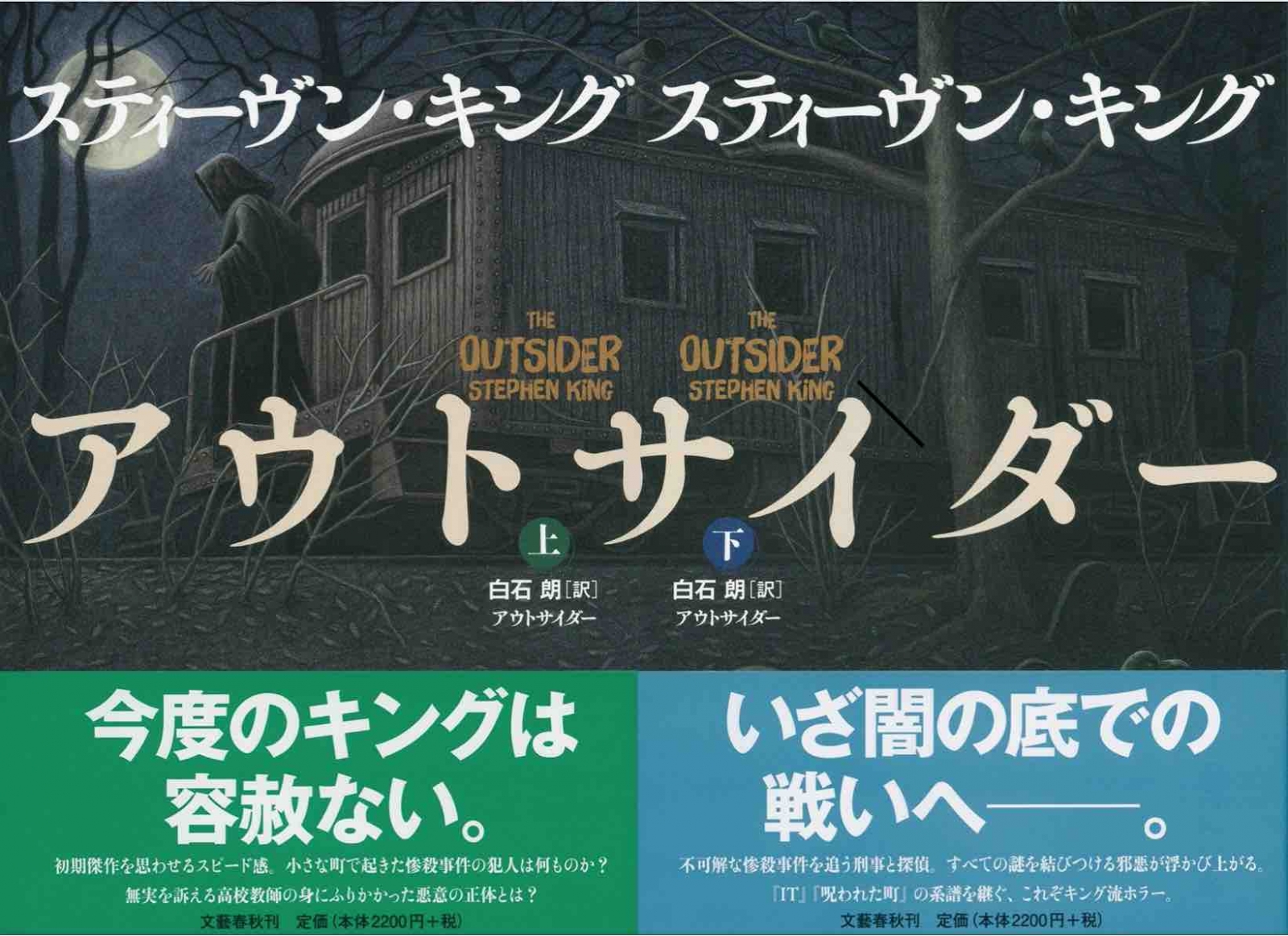

アウトサイダー(上)(下) / スティーヴン・キング(著)、白石朗(訳)

その1:ネタバレなし感想

スティーブン・キングの最新長編『アウトサイダー』を読了した。これは本国では2017年に刊行された『The Outsider』の翻訳版となる。

物語は11歳の少年の惨殺死体が公園で発見されることから始まる。現場に残された指紋と目撃者の証言から犯人は教師でありリトルリーグコーチでもあるテリー・メイトランドと断定、刑事ラルフ・アンダーソンは衆人環視の中彼を逮捕する。しかしテリーは事件当日遠く離れた別の街におり犯行は不可能、彼と同行していた者の証言も確かだった。二つの場所にいた一人の人間。そしてさらに衝撃的な事件が起こる。

猟奇犯罪を巡る食い違った目撃情報と状況証拠。これはトリックなのかそれとは別の”なにか”なのか?不可解な矛盾を抱えたまま平行線を辿る捜査はやがて恐るべき真実へと近づいてゆく。謎に満ちた物語はその後驚愕の展開を迎え、キングならではの恐怖の深淵を垣間見せながら暴走列車の如くひた走る。ページを繰る手が止まらない、とはまさにこの作品のことで、恐るべきリーダビリティの高さでひたすらグイグイと読ませるのだ。分厚いキング長編を1週間足らずで読み終えるなんてオレも初めてかもしれないな。それだけストレートに読みやすく引き込まれる物語だった。

いつものキング手腕といえばそれまでだが、今作でも生き生きとした人物描写と彼らの語るエピソード、それら多数の登場人物が絡み合いながら様々な人間関係を生み出してゆく様が実に素晴らしい。猟奇犯罪と謎の存在を巡る緊迫した物語の中にもふざけたセリフや心和むドラマがある。これらの緩急の術が絶妙だ。そして登場人物たちが段々と好きになってくる。彼らの悩みや悲しみを目の前にいるかの如く受け止め、そんな彼らを応援し危機に至れば気がかりで矢も楯もたまらなくなる。本作の魅力はこれら登場人物の愛すべき姿でもあると言っても過言ではないだろう。

本作の読み易さは作者キングが乗りに乗って一気呵成に書き上げたからではないかと勝手に想像している(違うかもしれない)。筆致が軽快なのだ。だから綿密な構成が施された熾烈な運命を描く重量級の問題作というよりは、謎と恐怖を程よくマリアージュさせながらスピーディーに展開する、サクッと読めてサクッと楽しめるエンタメ作品として接するといいだろう。

今作は前情報一切なしで読み進めたのだが、そもそも一般の作品紹介でもほとんど内容が触れられていない。これがミステリーなのかホラーなのかも明らかにされていないのだ。だからこそ中盤からの新展開では大いに驚かされつつ諸手を挙げて歓迎したのだが、この新鮮な衝撃を保持するにはやはりここでも多くは語らないほうがいいのだろう。なのでこのレビューでもここまでを「ネタバレなし感想」しておく。 ↓ のアマゾン書影の後に「ネタバレあり感想」を付記しておくのでもう既に読んだ方限定で眺めてくださればと思う。

その2:ネタバレあり感想

今回のキング、『ダークハーフ』のような事件を『ミスター・メルセデス』のように捜査し始めたら『IT』みたいな邪悪存在が登場し、『眠れる美女たち』のような強い女性が現れて『デスぺレーション』の如き地の底で対決する、という物語だった。ある種かつてのキング作品のモザイクっぽくもあるが、それでも二番煎じに感じさせない筆力はさすがだと思わされた。

それにしても中盤(上巻の終り頃)で驚かされたのは今作がビル・ホッジズ・シリーズの世界観にある物語だった!ということである。『ミスター・メルセデス』3部作の最後で主人公ビル・ホッジズは世を去るが、ビルの片腕として探偵社で働いていたホリー・ギブニー女史が登場し、快刀乱麻に事件を解決してゆくのである。なにしろこのホリーの人物造形がよくて、エキセントリックな性格でコミュ障であるという弱さを持ちながら、すわ事件となると驚くべき綿密さで捜査を開始し、猟奇犯罪にも臆さないという強さを持っているのだ。この人間的陰影がなにしろチャーミングで、読んでいて彼女のことが好きになってしまうこと請け合いだ。

なにしろミステリーなのかホラーなのか分からないまま読み始めたのだが、結果的に「前半ミステリー後半ホラー」といったような構成で、「一粒で二度美味しい」と言いたくなるような、なかなかいい具合の折衷だった。今作では謎も曖昧さも思わせぶりも残さず、何もかもきっちり説明して終わせているのが印象的だ。後半登場人物全員が古典推理小説みたいに集合し推理を披露しあう場面があったり、「例のアレ」ですら自分の事を説明してるのである。この辺徹底的に分かり易さを目指した結果なんだろう。だから物語には含みや余韻は無いにせよ、実に裾野の広いエンタメ作法だと思って感心した。この辺、ビル・ホッジズ・シリーズで培ったミステリ小説のノウハウが応用された結果なのだろう。

「邪悪なる存在」の正体も、実際陳腐と言ってしまえば陳腐なのだが、この辺りはキングならではのB級ホラーテイストなのだな、と思ってみればさして気にならない。むしろ伝説に残るというこんな化け物をよく探し出してきたよな、とも思う。超自然の化け物ではあるが全知全能という訳ではなく、きちんと弱点が設けられ、しかもこれが説得力がある。この力の弱まった時期に人間の「使い魔」を使役するというアイディアも面白い。この「使い魔」が後半大いに邪悪な行動に出てくれるが、逆に親玉の化け物の印象が薄くなってしまった事がちと残念か。

壮絶な戦いの後に物語は傷だらけのハッピーエンドを迎えるが、キングも丸くなったなと思いつつ、ロートルファンとなった自分自身も、このぐらいのハッピーエンドがやはり安心するんだよなと感じた。スティーヴン・キングの最高傑作の一つとまでは言わないが、十分に楽しませてくれる、読んで損のない良作である事は間違いないだろう。