■ムチャチョ―ある少年の革命 / エマニュエル・ルパージュ

バンドデシネ作品『ムチャチョ―ある少年の革命』は一人の修道士の少年が革命と関わることで世界の諸相を知ってゆくという成長物語だ。

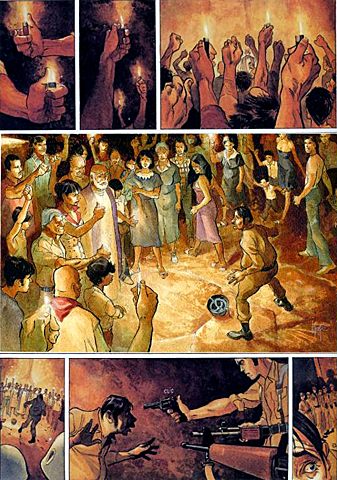

舞台は1976年、独裁政権下の中米ニカラグア。冒頭から軍部による暴力的な検問の様子が描かれ、不安な様相を感じさせながら物語は始まる。そんな軍部による圧制にあえぐある村に、教会の壁画制作を委任され一人の若い修道士が派遣される。修道士の名はガブリエル、富裕層に生まれ育った彼は、貧しいながらも明るく逞しく、そして猥雑に生きる村人たちの生活に、最初戸惑いつつも次第に馴染んでゆき、いつしか村の人気者にさえなってゆく。しかしそんな彼の描く絵を、村の神父ルーベンは「物事の上っ面しか見ていない薄っぺらな絵だ」と吐き捨てる。ルーベン神父は言う、ものの表皮の裏に隠された美を知るのだ、と。そんなある日、ガブリエルはルーベン神父が革命軍・サンディニスタ民族解放戦線に関わっていることを知るが、捜索に来た政府軍にそのことを秘密にする。だが、熾烈な政府軍の暴虐と尋問は村全体を巻き込み、抵抗する村人たちに軍は遂に銃による殺戮を行う。ガブリエルは逮捕され暴行を受け、その後釈放されるが、しかしガブリエルの中では何かが変わりつつあった。そしてガブリエルは知ろうとする、物事の表皮の裏に隠された真実を。その中にある人々の美を。

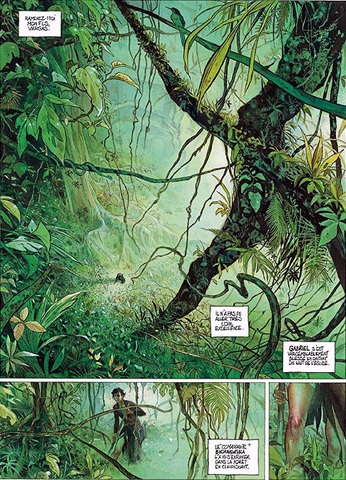

圧倒的な筆致、息を呑むような美しいグラフィック。一人の少年の成長物語であると同時にひとつの革命の物語でもある本作は、その力強い物語性と同時に、バンドデシネ作品としての絵の美しさがなにしろ際立っている。前半部分の村の家々は背景も家の内装も事細かに描かれ、そこで暮らす人々は一人一人が丁寧に描き分けられ、本当にこんな村がありこんな人々がいたのではないのかと思わせるほどだ。そして後半、鬱蒼としたジャングルを敗走し続けるガブリエルと革命軍の望み無き行軍を描くパートでは、緑色の魔界とさえ思わせるどこまでも果てしなく続くジャングルの草木の鬼気迫る細かな描写と、陰鬱に泥水を湛える沼また沼の、読んでいるこちらまでずぶ濡れにされたようにさえ感じる水の存在感が凄まじい。描かれるどのコマも構図も彩色も完璧であり、コマ一つ一つがグラフィックとして完成されていさえするのだ。この書き込みとデッサンの巧みさもさることながら、彩色はCGやインクではなく、全てが水彩で描かれているのだという。しかし巻末の作者のインタビューを読むと、デッサンよりもむしろ彩色のほうが作者にとって簡単に行える作業である、と言っているではないか。もちろん並大抵の労力で描かれた作品ではないだろうが、だからこそ、この作品の色彩の美しさは独特の凄みを持っているのだろう。この目を奪うグラフィックの力量を眺めることが出来るだけでも、この作品は第一級の作品と言う事が出来るはずだ。

主人公であるガブリエルは、富裕層でありながら貧しい生活の人々に共感することを知り、権威の後ろ盾のある聖職者の立場を捨てて革命軍と行動を共にする。それが彼にとって物事の表皮の裏に隠された真実を知ることだったのだろう。しかし彼は革命に巻き込まれる形でその世界を知ることになる。主人公が革命戦士ではなく、最初は傍観者であり、そして物語が進行しても逃亡を続ける革命軍の足手まといな存在として、やはりどこか一歩引いた立場の視点から描かれるのがこの物語のポイントだろう。つまり彼は世界に対して圧倒的に無力であり、弱い存在なのだ。だから革命そのもののダイナミズムを描くことよりも、主人公の内面的な変移を描くことがこの物語の主題と言えるだろう。だから革命のドラマのみを期待すると物語として弱い部分はあるかもしれない。しかしその中で次第に浮き上がってくるのが主人公が同性愛者であるという事実だ。同性愛者といういわば"社会の外れ者"である主人公が、もう一度この世界の"居場所"をみつけようとすること。それこそが、この物語の"世界の真実を知ること"という主題に結びついているような気がしてならない。

- 作者: エマニュエル・ルパージュ,大西愛子

- 出版社/メーカー: 飛鳥新社

- 発売日: 2012/04/10

- メディア: 単行本

- クリック: 6回

- この商品を含むブログ (13件) を見る