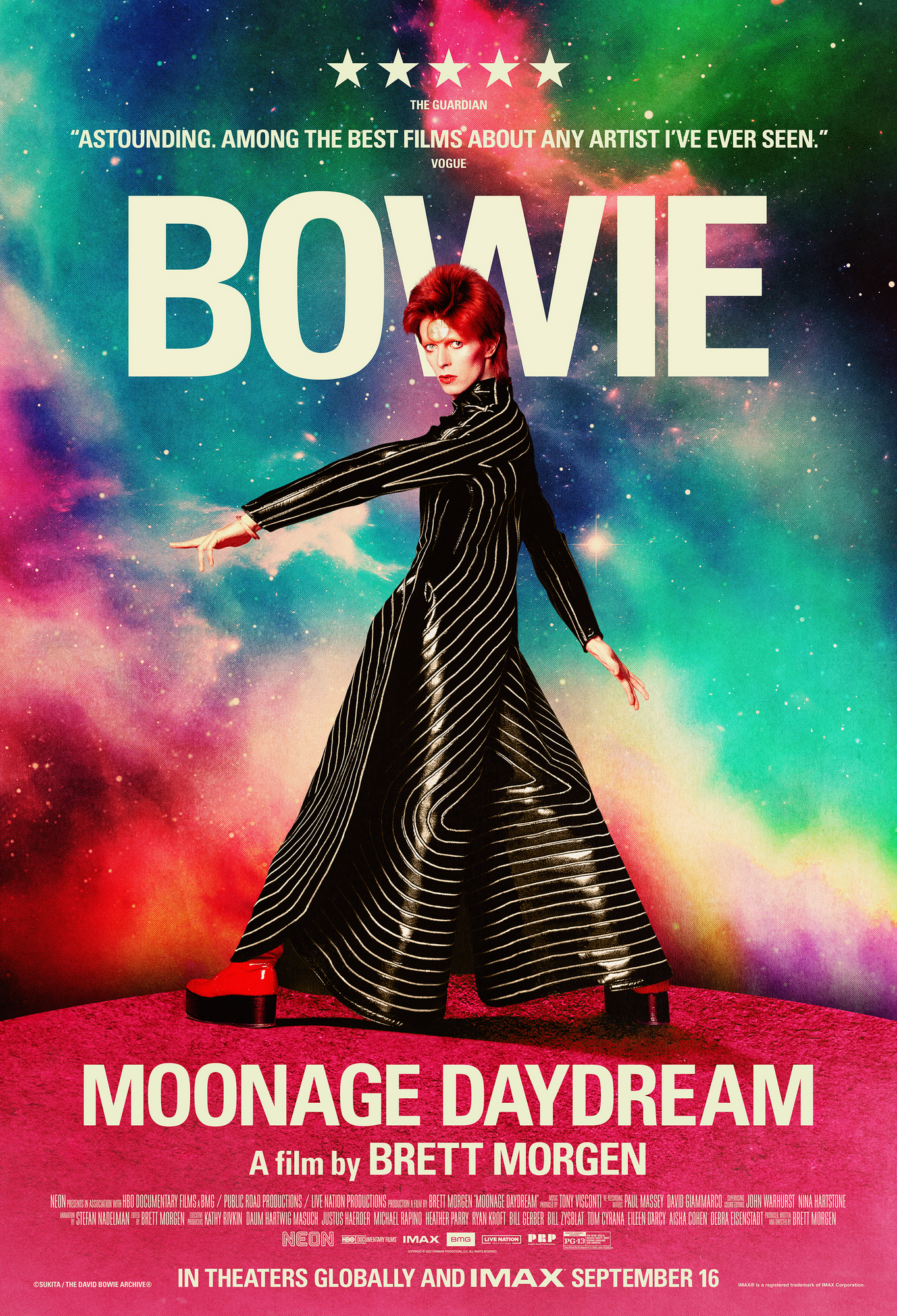

デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム (監督 ブレット・モーゲン 2022年ドイツ・アメリカ映画)

映画『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』は2016年に逝去した世界的ロックスター・デヴィッド・ボウイの、その綺羅星の如き音楽史を振り返るドキュメンタリー映画である。30年に渡り保管されていた膨大な未公開映像と、40曲を超えるボウイ・ソングがちりばめられ、そこに様々な映画作品や映像アーカイブがモンタージュされ、幻想的でサイケデリックな映像効果を加えながら、上映時間135分に渡る壮大なボウイ・オデッセイ、ボウイ・ジャーニー、ボウイ・ワンダーランドを現出させているのがこの作品だ。

監督はドキュメンタリー作品で活躍するブレット・モーゲン、音楽プロデュースは長年にわたってボウイ作品を手掛け続けてきたプロデューサーのトニー・ビスコンティ、音響を「ボヘミアン・ラプソディ」でアカデミー録音賞を受賞したポール・マッセイが担当している。ちなみにオレ自身はこの映画をDolby Atomos劇場で鑑賞した。

現代において最も影響力のあるアーティストにして“伝説のロック・スター”デヴィッド・ボウイの人生と才能に焦点を当てる『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』。30年にわたり人知れずボウイが保管していたアーカイブから選りすぐった未公開映像と「スターマン」「チェンジズ」「スペイス・オディティ」「月世界の白昼夢」など40曲にわたるボウイの名曲で構成する珠玉のドキュメンタリー映画。デヴィッド・ボウイとは一体何者だったのかー。観客はボウイの音楽、クリエイティブ、精神の旅路を追体験する。本作は全編にわたりデヴィッド・ボウイのナレーションで導かれ、デヴィッド・ボウイ財団唯一の公式認定ドキュメンタリー映画となっている。

映画開幕から宇宙空間に放り込まれ、冷たく輝く星々の狭間を飛び交う中、ボウイの訳ありげなモノローグが挿入され、メリエスやムルナウやフリッツ・ラングのサイレントSF/ホラー映画の1シーンがモンタージュされてゆく。既にそこはスペースエイジ・ボウイのイマジネイティブ・ワールドだ。そこから映画はボウイ・ミュージックをデビュー作から順に自由なミックスで轟かせ、ライブの光景やインタビュー風景、プライベート映像を矢継ぎ早に繋いでゆき、エレクトリックな特殊効果を煌めかせながら、稀代のロックアーチスト、デビッド・ボウイの半生を綴ってゆくのだ。

現れては消えてゆくそれぞれの映像はよく見知っているものもあり、また初めて見るものもあり、その都度感嘆しながら、懐かしさを覚えながら、生き生きと歌い、動き、語るボウイの姿を堪能させてくれる。観ていてやはり感じさせられるのはボウイという男の超時代性だ。いつのどの時代のボウイの姿を見てもまるで時代を感じさせない、確かに少々古くもあろうジギースターダスト時代ですら、ボウイは周囲の時間から超越して別の時間軸に生きているかのようだ。そしてやはりいつの時代であろうとボウイは美しい、劇場の暗闇の中で不死者の如く輝けるボウイの姿を眺めながら「なんて美しい男なんだろう」と陶然としつつ、その後我に返ってそんな自分に気恥ずかしさを覚えたほどだ。

ボウイは長年に渡るそのキャリアの中で様々なキャラクターを演じ、もしくはそれぞれに斬新なコンセプトの元に「ロックアーチスト:デヴィッド・ボウイ」の姿を表出させていた。それは多分に彼の中にある演劇的な性向の発露したものなのだろう。ボウイが言っていたのか他の誰かが言っていたのかは忘れたが、アメリカのロックとイギリスのロックの違いは、イギリスのそれには演劇的要素が加味されている事だ、という言説を覚えている。ボウイがその嚆矢だったのかどうかは分からないのだけれども、少なくとも最先端にいたアーチストだったという事は確かだろう。ボウイのロックミュージックを通して描かれる物語性は年月を経て神話化し、その超越者的なルックスも相乗効果を生んでボウイ自身を神格化させていったのだ。

映画的に観るなら、ドキュメンタリーという体裁ではあるが、ある意味135分もあるボウイのイメージビデオを延々観せられるとも言え、ボウイ・ファンとしてはあるまじき事だが、途中ちょっとだけ疲れたのは白状しておこう(面目ない)。とはいえ逆に、単なるドキュメンタリーやコンサートフィルムでは決して表現し得なかった、ボウイ世界そのものを体現する映像表現であるとも言え、その画期的な作りは大いに称賛できる。鬼籍に入って早7年、それでも未だに未発表音源を含めたアルバムがリリースされ続け、あるいはこういった映画が作られるボウイが、いかに世界に愛され、称賛を受け続けた存在であったのかが伝わってくる作品だった。

![Moonage Daydream [Blu-ray] Moonage Daydream [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51wYmm80dLL._SL500_.jpg)