オレとファクトリー・レコード

ファクトリー・レコードは1978年、イギリス・マンチェスターのTVマンだったトニー・ウィルソンによって設立されたインディー・レコード・レーベルである。ジョイ・ディヴィジョン、ニュー・オーダー、ザ・ドゥルッティ・コラム、ア・サータン・レイシオといった美しいメロディを持つバンドを擁し、マーティン・ハネットによるプロデュース、ピーター・サヴィルによるグラフィック・デザインなど、アーティスティクなプロダクションとレーベル・イメージを展開するレコード・レーベルだった。

80年当時のオレはラフ・トレードと並んでこのファクトリー・レコードが大のお気に入りだった。というより、当時最も傾倒していたのはこのファクトリー・レコードだった。なんといっても、あの「80年代ニューウェーブの悲劇の烙印」、ジョイ・ディヴィジョンが在籍していたからである。

Joy Division

18歳の冬、オレはジョイ・ディヴィジョンの2枚のアルバムと何枚かのシングル・レコードを買った。そしてその時オレは、多分一度死んだのだと思う。

まあ、なんというか、80年代ニューウェーブ・バンドで最もヤバかったのは、このジョイ・ディヴィジョンにおいて他に無いのではないだろうか。確かに当時も、スロッビング・グリッスルとかアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンとか、ヤバいパフォーマンスをするバンドはあった。だがジョイ・ディヴィジョンはそういったパフォーマンスではなくて、「これ以上覗いちゃうと生の領域から乖離してしまうであろう暗黒の深淵」を音にしてしまったバンドだったのだ。要するにとてつもなく【暗かった】のである。そしてその音は限りなく【死】に近かったのである。だいたいバンドのヴォーカル自体が首つり自殺してるしな。そしてその音は、同時に美しかったのだ。甘美なる死、というヤツなのだ。涅槃の向こうでチラチラと蠢く鬼火のような音、それがジョイ・ディヴィジョンだった。

こんなのを多感な10代の頃に聴かされた日にゃあ堪ったもんじゃなかった。というより、その後20代の頃のオレを見舞う精神的破瓜に、このジョイ・ディヴィジョンの音はあつらえたかようにぴったりとフィットしてしまった。気鬱に塗れた日々を気鬱に塗れた音を聴いてやり過ごしていたのだ。だがそれは、その漆黒のような暗さは、あの頃のオレにとってある意味安らぎだったのだろうと思う。

そして何年か前までは、ブログを書く時にはヘッドホンで彼らのアルバムを最大ボリュームにしてかけながら書いていたものだった。それは知る人ぞ知るウィリアム・ギブソンという名のサイバーパンクSF作家のメソッドを真似たものだ。ジョイ・ディヴィジョンの音には、安易な情緒性を拒否し、ただゴロリと転がる陰鬱な実存があった。多分人は、裸に露わにされた現実とか真実に近付くほど、死を許容してしまうものなのだろう。その殺伐とした実存を噛み締めることでオレは文章を書いていた(まあまるでふざけた内容だったが)。

そんな【暗黒のバンド】ジョイ・ディヴィジョンであるが、一番好きな曲はダンサンブルな曲調の『トランスミッション』である。この曲を聴くと今でも辺りのものを破壊してしまいたくなる。消失点に向かって高速で疾走してゆくかのような質量ゼロの虚無、この曲はそんな輝きを秘めている。

New Order

イアン・カーチス亡き後残ったメンバーにより結成されたのがこのニュー・オーダーだ。ニュー・オーダーの音はジョイ・ディヴィジョンとは真逆のデジタルなダンスミュージックとリリカルなロックサウンドで構成される。

いつまでも病的に気鬱と戯れていても人生どうしようもない。どうにかしなければ。明日も生き延びて未来に繋げなければ。そういった、もがきながら前に進もうとする意志がニュー・オーダーの音からは感じる。だかこそ彼らはあれだけリリカルなメロディに満ち、全てを振り切るためのように狂騒的にダンサンブルなのだ。

しかしそれはジョイ・ディヴィジョンから遠く離れようとしながら、かえってジョイ・ディヴィジョンの輪郭を強烈に浮かび上がらせるもののような気がしてならない。だからニュー・オーダーの音は煌めくようなデジタルビートを鳴らしていてもどこか陰りがある。

そしてニュー・オーダーの音には「狂気」がある。狂った事をしている訳では全く無く、むしろ整然としたデジタルビートの饗宴に耽溺したような音を構築しているにもかかわらず、その音は今自らが置かれている実存からひたすらどこまでも逃走し、常に閾値を超えた狂騒へ、自らを現実に押し留めようとまとわりつく忌まわしい重力から解き放たれ、ここより遥か遠い場所に安寧を見出そうとする狂おしいまでの意思を感じる。

ニュー・オーダーで最も好きな曲は『Regret』だ。別れた恋人に「もう後悔してないさ」と強がる歌詞なのだが、オレにはこの曲がイアン・カーチスの死を歌った名曲『Blue Monday』のアンサーソングに聴こえてならないのだ。

「僕はどう感じたらいい?」と繰り返す『Blue Monday』の歌詞に対して『Regret』では「もうみんな忘れてしまった、もう後悔はない、この心の傷も悪くない」と歌う。友の死は忘れることなどできないだろうが「忘れてしまった」と言えるほど遠い過去のことに感じられるようになったということなのではないのか。そして「この心の傷も悪くない」と言えるほどに傷は癒えたのだ。流れるのはどこまでも切なく眩い程に美しいメロディ。メンバーたちが遂に辿り着いた境地を歌ったのがこの曲だと思うのだ。

The Durutti Column

ファクトリー・レーベルで忘れてはいけない存在がこのドゥルッティ・コラムだ。客演もあるがヴィニ・ライリーによるほぼ一人のユニットで、彼の奏でるギター(時としてピアノ)にドラムマシーンが被さってゆくという極めてシンプルなサウンド構成となっている。

なによりドゥルッティ・コラムはそのギターサウンドの静謐な美しさ、メランコリックな繊細さが特色だろう。触ると壊れてしまいそうなこの繊細さこそがドゥルッティ・コラムであり、心の奥底の柔らかく傷付きやすい部分に優しく鳴り響く理由だろう。オレもあれやこれやで疲弊しきっていた20代の頃にドゥルッティ・コラムの音を聴いて存分に癒されていた。

そしてドゥルッティ・コラムが幾多のニューエイジミュージックやアンビエントサウンドと全く違うのは、これがヴィニ・ライリーの非常にパーソナルな内世界であることをしっかり感じさせてれる音を持っている事だ。余談となるが、1stアルバムの初回配布レコードは、ジャケットの内側が紙やすりになっていたのだという。つまり聴くほどにレコードは傷付き雑音交じりとなるのだ。この「詫び錆び」なコンセプトもまたドゥルッティ・コラムらしい。

ア・サーティン・レイシオ

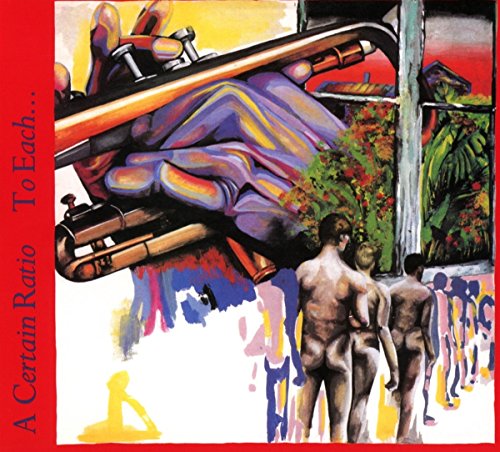

A Certain Ratio

ジョイ・ディヴィジョンと共にファクトリーを支え、そして最も実力を持っていたアーチストはこのア・サーティン・レイシオに他ならない。ファクトリーが最初にリリースしたシングルが彼らの『All Night Party』だったことを考えてもその立ち位置がうかがえるだろう。

彼らの音を特徴付けているのはその浮遊感溢れる幻惑的なファンク・サウンドだ。それは一般的なジャズ・ファンク・サウンドが持つ熱気から遥か遠く乖離した「コールド・ファンク」と呼ばれるものだった。熱くもなく冷たくもない白いファンクのノリは、肉体よりも精神を痺れさせるビートに満ちていた。打ち寄せる波のように延々と繰り返される電子音とベースのフレーズが催眠術のように思考を酩酊させるのだ。

ポストパンクがそれまでのロックへの批評で成り立っていたように、このア・サーティン・レイシオのサウンドもジャズ・ファンクへのポストパンク的な批評で成立していたのだろう。オレは大昔、今は無きインクスティック芝浦ファクトリー彼らのライブを目撃したことがある。アルバムではクールな音を鳴らせていた彼らだったが、ライブ演奏はさすがに熱いものがあった。ちなみに奇妙なバンド名はブライアン・イーノの『Taking Tiger Mountain』収録曲「The True Wheel」の歌詞の一節からとられている。

ファクトリーのコンピレーション・アルバム

ファクトリーを描いた映画『24アワー・パーティ・ピープル』

![ツィゴイネルワイゼン【4Kデジタル完全修復版】 UHD+Blu-ray(2枚組) [Blu-ray] ツィゴイネルワイゼン【4Kデジタル完全修復版】 UHD+Blu-ray(2枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41UiMsoimqL._SL500_.jpg)

![24アワー・パーティ・ピープル [DVD] 24アワー・パーティ・ピープル [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51N1EZM951L._SL500_.jpg)

![ウエスタン [Blu-ray] ウエスタン [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61R01I1oOrL._SL500_.jpg)