■ワールドエンド (監督:イゴール・バラノフ 2019年ロシア映画)

ロシアのSF映画には意外と拾い物がある。

ロシアのSF映画と言えば古くには『惑星ソラリス』(1972)や『ストーカー』(1979)のような格調高い作品、『未来惑星キン・ザ・ザ』(1986)みたいなカルト作品もあるが、もっと最近だと『プリズナー・オブ・パワー 囚われの惑星』(2008)、『ダーケストアワー 消滅』(2012)、『ガーディアンズ』(2017)、『アトラクション 制圧』(2017)など、ハリウッド作品並みに派手なVFXを使用し大衆受けしやすいストーリーを持った作品が製作され、日本でも公開されている。

これらロシア産SF映画の特徴はいかにもロシアを思わせる武骨さであり、ハリウッド製のSF映画とは一味違う物語展開の在り方だろう。お国が違えば物語の切り口も自ずと違ってくるという訳だ。かつて社会主義連邦国家だったという政治的歴史性、広い国土と寒冷な気候、ロシア特有の文化風俗と人種構成、こういった背景が物語の色合いを独特のものにしているのだ。ロシア産SF映画には奇妙なエグみや泥臭さがあり、そういった「臭み」が逆に面白味へと繋がったりする。

最近日本でも公開されたロシア産SF映画『ワールドエンド』を観たが、これもなかなかの拾い物だった。SFジャンルとしては「侵略モノ」ということになるだろうか。ある日突然、世界中の全ての電力が喪失し、同時に人々も突然死し、あるいは謎の消失を遂げていた。地球でこの未曽有の危機を免れたのはロシアの一地域だけだった。ロシア軍特殊部隊は原因究明の為調査を開始するが、派遣された部隊はどれも全滅し音信不通となってしまう。そして混乱する軍部に1人の異星人が現れ、人類滅亡と地球移住計画について語り始める。その頃、消失した人間たちは異星人の操り人形となり、ロシアの都市を攻撃し始めたのだ。

こうした物語を背景にしつつ、作品においてはロシア軍対異星人に操られた人間たちとの凄まじい戦闘が徹底的に描かれてゆく。これら傀儡となった人間たちの様相はさながらゾンビである。死んではおらず人肉も食わないが、自分の意志を持たず死も恐れず圧倒的な数で相手に襲いかかる様子はゾンビ映画のそれだ。しかも彼らは銃を所有し、ロシア軍と銃撃戦を繰り広げるのだからゾンビよりもタチが悪い。殺しても殺しても後から後から雲霞の如くゾンビ人間が湧いて出る光景は、『ワールド・ウォーZ』のロシア篇が作られたらこうだったろうとすら思わせる。ロシア軍は次々と兵を失い、弾薬も尽き果て、希望無き敗走を余儀なくされてしまう。 人類に勝利の道はあるのか?

主人公となるのがロシア兵であり、銃撃戦をメインとする攻防が描かれてゆくこの作品は、ある意味ミリタリーSF作品と呼ぶこともできる。その終わりの無い熾烈な戦闘の描写は『ブラックホーク・ダウン』すら思わせる。時代背景は近未来に設定されており、車両や装備も近未来風だ。しかしそのデザインはハリウッド的なスマートさではなく、あくまで武骨で重厚な、実にロシア風のものになっている。兵士たちの行動や性格設定も武骨そのものであり、ヒロイックなキャラも存在せず、華がないと言えばそれまでだが、こういった泥臭い地味さが実にロシアのミリタリー作品だなと感じさせる。近未来と言えば途中描かれる近未来ロシアの都市は実に『ブレードランナー』しており、こういった部分のSF的楽しさもある。

終盤においては人類と異星人との太古における関係性が言及され、あたかも『プロメテウス』を思わせる真実が描かれることになるが、この辺は話を膨らませるための大風呂敷程度に思っておけばいいかもしれない。なにしろこの映画のキモは徹底的な銃撃戦なのだから。とはいえ「人間はなぜ殺し合うのか、なぜ殺し合いを止めないのか」という暗い問い掛けは、実はこの物語の背景の根本となっているもののような気がする。それはなにか。

意志を持たないゾンビの如き大群とロシア軍との終わりなき戦い、というモチーフの背景にあるものはなんなのか。これは1979年から1989年にかけて行われたソ連のアフガニスタン侵攻を揶揄したものではないだろうか。10年に及ぶ長期の戦闘、ソ連側戦死者1万4000人以上、アフガン側はその数倍の戦死者を出したというこの紛争は「ソ連のベトナム戦争」とまで呼ばれた。そして経済的にも対外的にも疲弊したソ連が遂に崩壊する原因を生み出した紛争でもあった。映画『ワールドエンド』の物語は、アフガン侵攻におけるソ連軍の泥沼の如き戦闘と、絶望的で虚無的な結末のアレゴリーであったのかもしれないとオレは思うのだ。

![旅情 [Blu-ray] 旅情 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Tn3ZrXq9L._SL160_.jpg)

![逢びき [DVD] 逢びき [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41UVKGgNhHL._SL160_.jpg)

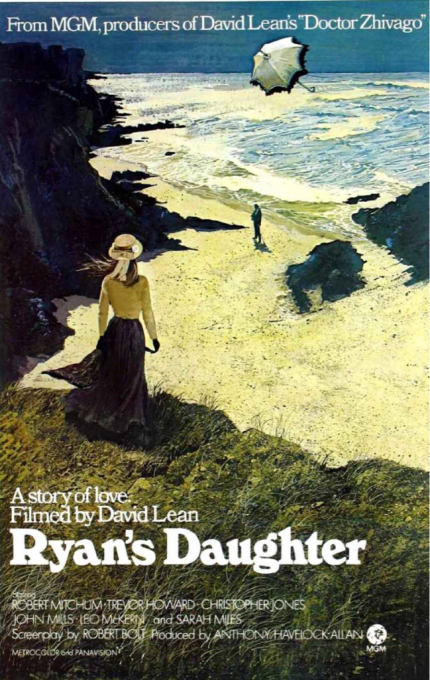

![ライアンの娘 特別版 (2枚組) [WB COLLECTION][AmazonDVDコレクション] [DVD] ライアンの娘 特別版 (2枚組) [WB COLLECTION][AmazonDVDコレクション] [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51OSrg8pFHL._SL160_.jpg)

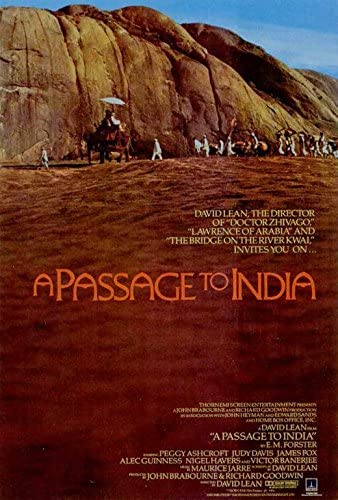

![インドへの道 [AmazonDVDコレクション] インドへの道 [AmazonDVDコレクション]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WXuDqDEcL._SL160_.jpg)

![戦場にかける橋 HDデジタルリマスター版 [Blu-ray] 戦場にかける橋 HDデジタルリマスター版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Fv02OlrsL._SL160_.jpg)

![アラビアのロレンス [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray] アラビアのロレンス [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/519PD+jg7HL._SL160_.jpg)