突然ジャジーなヒップホップが聴きたくなったのである。Jazzy Hip-Hop、ジャズのサンプリング音源、並びにジャジーな演奏を活かし、「メロウでチル」な音を奏でるヒップホップである。とかなんとか知った事を書いているが、オレはヒップホップに関してはまるで門外漢だと言っていい。

実を言えばヒップホップ黎明期にその音源の幾つかに触れてはいた。グランドマスター・フラッシュはなんとなく聴いたし、アフリカン・バンバータの12インチを集めたりもしていた。当時はハウス・ミュージックの黎明期とも重なり(正確にはヒップホップのほうが早い)、ハウスとかヒップホップとか関係なく、最先端のダンス・ミュージック・ジャンルとして触れていた。ヒップ・ハウスなんてジャンルもあり、そこからヒップホップを派生的に聴いていたように思う。

ただ、ア・トライブ・コールド・クエストやデ・ラ・ソウルなどの音は素直に楽しめたが、ディープなヒップホップ・カルチャー、そのファッションやライフスタイルには特に興味がなく、またギャングスタに代表されるある種マッチョでシリアスな匂いのする音には拒否反応を感じ、ヒップホップへの関心は薄れてしまっていた(ただしパブリック・エナミーは別格だった)。

とはいえ、ヒップホップの持つブレイクビーツとしての側面、サンプリングを駆使して自在にビートとメロディを操るその手腕の鮮やかさはヒップホップの持つ最大の魅力であり特徴であり、ヒップホップを聴く楽しさである、という事は感じていた。単純に、音楽センスがいい、音楽として優れていると思うのだ。そこに高い音楽的インテリジェンスを感じるのだ。そしてそんなブレイクビーツの妙を、今回改めて聴きたくなってしまったということなのだ。

今回購入に関して参考にしたのは「【タワレコスタイル】オーガニック・ミュージック名盤最大20%オフセール~オーガニック・ヒップホップ編~」という記事だ。2012年という10年前の記事だが、別に最先端のヒップホップを聴くつもりはなかったのと、取り挙げられていたヒップホップ・アーチストに馴染みのある名前が多かったこと、さらに試聴してみるとどれもバッチリとイカしていたこと、これらから、この記事にあったアルバムを片っ端から購入してみた。古いヒップホップ・アルバムはものによっては中古で相当安く出回っており、購入しやすかった、ということもある。

ここに並べたアルバムは全て新たに購入したわけではなく、実は既に所有していたものも幾つかあるのだが、いわゆる「全体像」として全て並べてみることにした。また、この全てのアルバムが「Jazzy Hip-Hop」と呼ばれるジャンルに相当するものではないのだろうが、「Jazzy Hip-Hopとその派生で聴いたアルバム」程度のこととして受け取ってもらいたい。購入に際しても今回のブログを書く際にも、個々の詳しいアーチスト・プロフィールを調べたわけではなく、だからそれぞれのアルバムについて細かい知識も言及出来る事も無いのだが、どれも最高に楽しく聴くことができた、ということは付け加えておこうと思う。

Clin d'oeil / Jazz Liberatorz

Evening With the Sound Providers / Sound Providers

Bullshit As Usual / Pase Rock

Main Ingredient / Pete Rock & C.L. Smooth

3 Years 5 Months & 2 Days in T / Arrested Development

Hoopla / Speech

Bizarre Ride II / Pharcyde

Quality Control / Jurassic 5

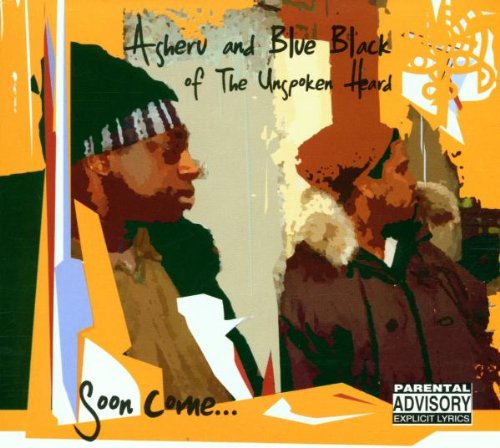

Soon Come... / Asheru & Blue Black

Best of De La Soul / De La Soul

The Anthology / A Tribe Called Quest

Kamaal The Abstract / Q-Tip

Done By the Forces of Nature / Jungle Brothers

Enta Da Stage / Black Moon

'93 'Til Infinity / Souls Of Mischief

Koolmotor / Five Deez

Beatnuts / Beatnuts

Resurrection / Common

Do You Want More?!!!??! / The Roots

Breaking Atoms / Main Source

![エンタ・ダ・ステージ[ 紙ジャケット仕様 ] エンタ・ダ・ステージ[ 紙ジャケット仕様 ]](https://m.media-amazon.com/images/I/519MKViaaPL._SL500_.jpg)

![シャドウ・イン・クラウド[Blu-Ray] シャドウ・イン・クラウド[Blu-Ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41-PPlY7mGL._SL500_.jpg)

![グレムリン 4K ULTRA HD&ブルーレイセット(2枚組) [Blu-ray] グレムリン 4K ULTRA HD&ブルーレイセット(2枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51VIRU3ik0L._SL500_.jpg)

![トワイライトゾーン/超次元の体験 [WB COLLECTION][AmazonDVDコレクション] [DVD] トワイライトゾーン/超次元の体験 [WB COLLECTION][AmazonDVDコレクション] [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51HX32VrXZL._SL500_.jpg)