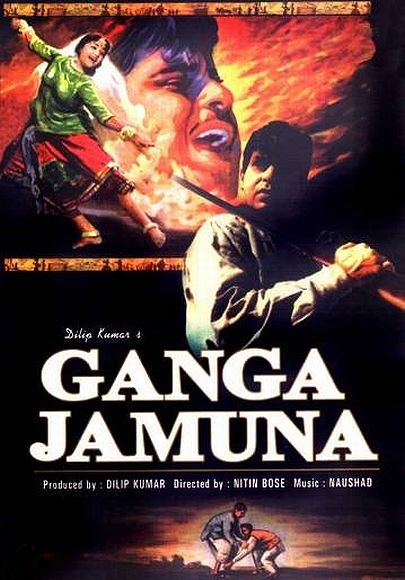

■Gunga Jumna (監督:ニティン・ボーズ 1961年インド映画)

1961年に公開され大ヒットしたインド映画『Gunga Jumna』はとある農村で生まれた仲睦まじい二人の兄弟が、運命のいたずらにより引き裂かれてゆくという物語だ。主人公となる兄弟に『Mughal-e-Azam』(1960)のディリップ・クマールと彼の実際の兄弟であるナシール・カーン。ヒロインに『Sangam』(1964)、『Jewel Thief』(1967)のヴィジャヤンティマーラー。音楽は『Mother India』(1957)、『Mughal-e-Azam』、『Pakeezah』(1971)を手掛けた伝説のミュージシャン、ナウシャッド。なおディリップ・クマールはこの作品の制作・原案・シナリオも務めており、ヴィジャヤンティマーラーとは『Devdas』(1955)、『Madhumati』(1958)などで何度か共演している。

【物語】ハリプールの農村に住む寡婦ゴーヴィンディーにはガンガーとヤムナーという二人の息子がおり、貧しいながらも平穏な生活を続けていた。ある日ゴーヴィンディーは地主であるハリラムに窃盗の濡れ衣を着せられ、心労が祟って絶命する。

残された兄弟は青年となり、ガンガー(ナシール・カーン)は活発で粗野な男に、ヤムナー(ディリップ・クマール)は物静かで学問好きの男へと成長した。ヤムナーは勉学の為に街へ移り住むが、その間にガンガーは地主ハリラムの悪巧みにより投獄されてしまう。ガンガーの仕送りが途絶えたヤムナーもまたホームレスに身を落とすことになる。

出所したガンガーは復讐の為ハリラムを襲い、そのまま山に逃げ込み山賊の一味となる。一方ヤムナーはホームレスから身を救ってくれた警察署長の計らいで自らも警察官となる。そしてヤムナーは生まれた村へと帰ってくるが、それは山賊となった兄弟と警察官として対峙しなければならないという事だった。

貧困の中健気に生きる兄弟が、陰険で悪辣な地主からの度重なる嫌がらせに耐えかね、一方が已むに已まれず犯罪者となる。このモチーフはインド映画の歴史的名作、『Moter India』でも観る事ができる。映画『Gunga Jumna』にはインド農村部に生きる貧困層の怒りと悲しみが宿っているのだ。さらに血を分けた兄弟が善悪に分かれて対立することになるというモチーフは、この後アミターブ作品『Deewaar』(1975)、『Parvarish』(1977)へと受け継がれ、「怒れるプロレタリア」のヒーローを生み出すこととなる。

しかし、この物語は決してクライム・ストーリーというわけではない。この物語の主眼となるのは、力強く健気に生きる農民たちの姿であり、その彼らが暮らすどこまでもおおらかで光眩しい緑輝く大地の美しさだ。劇中メインとなるのはガンガーと村娘ダンノー(ヴィジャヤンティマーラー)との初々しい恋物語であり、二人が出会う度に演じられる、非常にエモーショナルな歌と踊りの妙だ。恋の駆け引きを思わせる村祭りでの二人の踊りは伝統美と躍動感に満ち溢れ、出所したガンガーがやっとダンノーと再会した際に演じられる歌と踊りは開放感に満ちた野山を背景に村人総出で行われ、その高揚は胸迫るものとなっている。しかしこれら生命感と深い愛情の様を示す描写の数々が、逆にクライマックスの恐るべき悲劇と光と影のように鋭利なコントラストを生み出すこととなるのだ。

映画のタイトルであり主人公二人の名前でもあるガンガ―、ヤムナーはお気付きかと思うがヒマラヤ山脈から流れ下るインドの聖河ガンジス川と、その支流であるヤムナー川を表わしている。一本の本流から二つに枝分かれするその川の姿に、一心同体の如く仲睦まじかった二人の兄弟のその運命が二つへと枝分かれしてゆく様が重ね合わされているのだろう。そしてその運命はあまりに過酷だ。川の流れと人の運命とを重ね合わせたインド映画には『Sangam』という名作があり、これもまたガンジス川とヤムナー川とサラスワティ川の如く枝分かれしてゆく運命の悲劇を扱ったものだった。川の流れのように抗えない人の運命、枝分かれしたまま二度と交わることの出来ない人生の悲劇、映画『Gunga Jumna』はそんな物語だった。

■『Gunga Jumna』の歌と踊り

Ganga Jamuna - Evergreen Songs

![ドリームガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray] ドリームガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51NfPkkE+9L._SL160_.jpg)

![グラン・トリノ [Blu-ray] グラン・トリノ [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51guoHdC8RL._SL160_.jpg)

![イット・フォローズ [Blu-ray] イット・フォローズ [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51vXwe5t2qL._SL160_.jpg)

![ハート・ロッカー (期間限定価格版) [Blu-ray] ハート・ロッカー (期間限定価格版) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51eXiQgmdZL._SL160_.jpg)

![ゼロ・ダーク・サーティ スペシャル・プライス [Blu-ray] ゼロ・ダーク・サーティ スペシャル・プライス [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51BphjAi6oL._SL160_.jpg)